问题一:今年10月,中国国际科技促进会风光火储分会正式揭牌成立,这是我国首个聚焦“风能、太阳能、火电、储能”多能协同领域的专业组织。协会成立的意义是什么,有怎样的具体规划?将在能源绿色低碳转型和新型电力系统建设方面发挥怎样的作用?

王力军会长:

感谢您的提问。风光火储分会的成立,是顺应能源革命趋势、服务国家“双碳”战略的必然要求,也是应对高比例新能源接入电网挑战、构建新型电力系统的迫切需求。

其核心意义在于:

1.填补空白,凝聚合力: 作为国内首个聚焦“风、光、火、储”多能协同的专业组织,我们填补了该细分领域的空白,旨在打破传统能源与新能源、发电与储能之间的壁垒,整合产业链上下游、产学研用各方资源,形成协同发展的产业生态。

2.聚焦协同,破解难题: 当前,风电、光伏装机规模已十分可观,但其波动性、间歇性对电网安全稳定运行构成挑战。分会的核心使命就是推动“风光火储”协同发展,通过火电的灵活调节、储能充放的精准调控,与风光等清洁能源形成多能互补,提升能源系统的稳定性、可靠性和整体效率。

3.服务战略,支撑转型: 我们致力于成为国家能源主管部门的智库和参谋,为相关政策、规划、标准的制定提供专业支撑,同时引导行业健康有序发展,直接服务于能源绿色低碳转型和新型电力系统建设。

我们的具体规划主要包括:

1.搭建高端交流平台:定期举办像“风光火储协同科技创新大会”这样的专业会议、技术论坛和沙龙,促进信息共享、经验交流和思想碰撞。

2.推动科技创新与标准建设:组织会员单位开展关键共性技术联合研发,推动多能互补、智能调控、安全预警等核心技术突破。同时,积极参与或主导制定风光火储协同相关的技术标准、评价规范和行业公约,引导产业规范化发展。

3.促进成果转化与应用推广:建立“技术-产业-政策”对接通道,筛选和推广先进适用的技术、产品和解决方案,推动示范项目落地,加速创新成果从实验室走向规模化应用。例如,在刚结束的成立大会上,我们就推动了多项涵盖产学研、上下游的协同合作签约。

4.深化国际交流与合作:学习借鉴国际先进经验和技术,同时助力国内成熟的技术、装备和标准“走出去”,提升我国在相关领域的国际影响力和竞争力。

在作用发挥方面,分会将定位为“高端交流平台、专业赋能智库、产业桥梁纽带”。我们希望通过上述工作,有效提升风光火储一体化项目的经济性和市场竞争力,为构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统提供坚实的产业支撑和组织保障。

问题二:作为聚焦多能协同的专业组织带头人,您认为当前光储产业在“风光火储一体化”落地过程中,最核心的技术或机制难点、痛点是什么?分会后续将通过哪些具体举措推动突破?

王力军会长:

“风光火储一体化”的落地是一项复杂的系统工程,确实面临一些核心的难点和痛点。

从技术和运行层面看:

1.协同优化与控制技术:如何实现风、光、火、储等多种能源的实时精准预测、协同优化调度和智能控制,确保系统稳定、高效、经济运行就是最大的技术挑战。这需要先进的功率预测算法、智能的能源管理系统以及构网型技术装备等支撑。

2.储能技术与经济性:虽然储能是关键支撑,但其成本、寿命、安全性、效率仍是关注焦点。特别是长时储能、高安全储能(如液流电池)等技术仍需突破和降本,以满足不同时间尺度的调节需求。

3.系统集成与安全性:规模储能系统集成技术、全生命周期安全预警与防护技术,以及多能耦合系统的整体安全稳定运行,是项目成功落地的基石。

从机制和市场层面看:

1.市场机制与价格信号:当前电力市场机制尚不能完全体现灵活性资源(如火电调峰、储能)和可靠容量的全部价值,缺乏清晰的价格信号引导各类资源主动参与协同。如何建立公平、合理的市场交易、调度运行和容量补偿机制是关键。

2.利益协调与商业模式:一体化项目中,不同投资主体(如新能源企业、火电企业、储能运营商等)之间的利益分配、风险共担机制需要不断创新,需要探索可持续的商业模式。

分会的后续举措将聚焦于:

1.组织技术攻关:依托会员中的科研院所和骨干企业,设立专项工作组,针对协同控制、智慧调控、新型储能等难点开展联合研发和技术交流。

2.推动标准与规范建立:联合各方力量,研究制定风光火储一体化项目在规划设计、设备选型、运行维护、性能评估等方面的团体标准或技术规范,为行业提供指引。

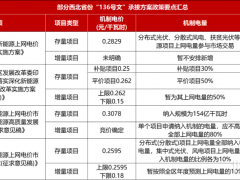

3.促进政策与市场衔接:深入开展行业研究,向政府部门反映行业诉求,为完善市场机制、出台支持政策提供决策参考。同时,组织会员学习研讨国家最新政策,如《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》(国能发新能〔2025〕93号)中关于一体化开发、聚合运营、市场交易等精神,引导企业顺应政策导向。

4.打造示范与推广平台: 通过评选优秀案例、组织项目观摩等方式,推广成功的商业模式和运营经验,促进最佳实践共享。

问题三:中国光伏与新型储能装机规模已稳居全球前列,您如何看待当前产业“规模领先”与“核心技术自主可控”的关系?未来在提升产业链国际竞争力上,还需在哪些方面重点发力?

王力军会长:

“规模领先”是我国光储产业取得的巨大成就,奠定了我们在全球的产业地位和市场影响力。但“规模领先”并不完全等同于“技术领先”和“产业链强健”。我们必须清醒地认识到,“核心技术自主可控”是“规模领先”能够持续、健康、有价值的基础和保障,是产业国际竞争力的核心所在。

两者是相辅相成、辩证统一的关系:

规模效应可以摊薄研发成本,为技术创新提供应用场景和市场反馈,为加速技术迭代提供重要基础。

技术自主可控则能避免“卡脖子”风险,提升产业链供应链的韧性和安全水平,确保规模优势不被颠覆。同时,核心技术带来的高性能、低成本、高可靠性,是维持和扩大市场规模的关键。

当前,我们在部分关键材料、核心工艺装备、尖端技术(如某些新型电池技术、精密传感器、高端芯片等)上仍存在对外依存或待突破的环节。因此,未来在提升产业链国际竞争力上,需重点在以下几方面发力:

1.强化前沿与颠覆性技术研发布局:不仅要巩固在成熟技术路线上的优势,更要瞄准钙钛矿/晶硅叠层电池、新一代高效电池技术、全固态电池、智能光伏、长时储能等前沿方向,加强基础研究和技术储备。

2.补齐产业链供应链短板:聚焦关键原材料、核心零部件、高端装备等薄弱环节,支持专精特新企业发展,实现高水平自立自强。这符合《新型储能制造业高质量发展行动方案》等政策文件中关于保障产业链供应链安全稳定的要求。

3.提升智能制造与质量管理水平:推动人工智能、大数据、数字孪生等技术在制造环节的深度应用,实现降本增效和品质提升。建立健全全生命周期质量管理和追溯体系。

4.构建健康有序的产业生态:积极响应国家关于“反内卷”、治理无序竞争的政策导向,引导企业从价格竞争转向技术、质量、品牌和服务的竞争。加强行业自律,防止低价劣质产品扰乱市场。

5.深化国际合作与标准引领:在自主创新的基础上,坚持开放合作,融入全球创新网络。积极参与国际标准制定,推动中国技术、中国标准走向世界。

问题四:光储技术正与绿色工厂、电动汽车、氢能等场景深度融合,您认为这种跨界融合会催生出哪些新的产业模式或市场机遇?企业和从业者应如何把握这一趋势?

王力军会长:

光储技术与多元场景的深度融合,是能源革命与产业变革交汇的生动体现,必将催生丰富的新产业模式和市场机遇:

1.“光储充(换)检”一体化智慧能源站: 结合电动汽车普及,在高速公路服务区、城市停车场等建设集光伏发电、储能、充电、换电、电池检测于一体的综合服务站,实现清洁能源就地生产、存储和消纳,并参与车网互动(V2G)。

2.“零碳”或“低碳”工业园区/绿色工厂: 通过部署分布式光伏、储能系统,结合能效管理平台、绿色电力交易、余热利用等,构建园区级微电网,实现能源自给自足或高比例绿电消费,降低用电成本,促进低碳发展。国家能源局93号文明确提出推进分布式新能源多领域融合开发,打造低碳零碳园区。

3.“风光氢储”耦合系统:利用富余或专设的风光电力进行电解水制氢,氢能可用于交通、化工、冶金等领域,或长期储存,实现能量的跨季节、跨地域转移。这为风光消纳提供了新路径,也催生了绿色氢氨醇等新业态。93号文专门强调了要提升风光氢储协同发展水平。

4.虚拟电厂与分布式资源聚合: 将广泛分布的屋顶光伏、用户侧储能、电动汽车、可调节负荷等资源通过数字化平台聚合起来,作为一个整体参与电力市场交易和电网调度,提供调峰、调频等服务,创造新的收益来源。

5.能源数据服务与碳管理服务:伴随融合场景产生海量数据,衍生出能源数据分析、系统优化运营、碳核算、碳资产管理等新兴服务市场。

对于企业和从业者而言,把握这一趋势,需要:

1.树立系统思维和跨界视野:不能仅局限于自身环节,要了解上下游乃至跨行业的需求和技术,思考如何将自身产品与服务融入更大的能源生态系统。

2.加强技术创新与集成能力:不仅要关注核心部件性能提升,更要重视系统集成技术、智能控制算法、平台开发等能力的构建。

3.探索商业模式创新:积极尝试能源合同管理、融资租赁、碳资产开发等多元化商业模式,提升项目盈利能力和市场吸引力。

4.关注政策导向与标准动态:紧密跟踪国家关于集成融合、多能互补、绿色低碳等方面的政策文件(如前述的93号文、新型储能行动方案等),及时调整发展战略。

5.注重合作共赢:主动寻求与不同领域的企业、科研机构合作,共建生态圈,共同开拓新市场。

风光火储分会将积极发挥平台作用,促进这些跨界融合的交流与合作,共同捕捉能源变革带来的巨大机遇。

谢谢!

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条