2025年7月25日,中国光伏行业协会在山西大同召开“2025年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”。会上,协会执行秘书长刘译阳的发言直指当前行业痛点:“部分光伏企业过度追求出货量排名与市场占有率,忽视利润、质量与服务维度的竞争;部分媒体及自媒体亦聚焦出货量对比,弱化对企业核心竞争力的客观评价。在当前‘销一瓦亏一瓦’的行业现状下,‘唯出货量论’本质是‘虚胖式发展’,与行业可持续健康发展方向相悖,亟须引导价值导向回归高质量发展轨道。”

作为长期关注新能源领域的垂直媒体,世纪新能源网在年初编制2025年PVBL全球光伏品牌榜单过程中,深刻感受到“唯出货量论”对行业的负面影响。同时,结合美国近年来对中国光伏产业的一系列打压政策,我们认为有必要从行业本质、企业路径、媒体责任三个维度,探讨光伏产业的破局方向。

行业之思:“出货量虚胖”的逻辑与隐患

要理解“唯出货量论”的症结,需先明确“出货量”的核心定义——企业出货量指一定周期内(季度/年度)向经销商、合作伙伴或终端客户交付的产品数量,是衡量产品市场流通规模的指标,但不等同于终端销量(终端用户实际购买量)。

二者的关键差异在于,出货量反映“生产端到渠道端”的流转,终端销量反映“渠道端到用户端”的消化,中间需考虑退货、换货、渠道库存等风险,实际市场消化能力与出货量可能存在偏差。

尽管存在差异,部分光伏企业仍对出货量排名执念较深,核心原因集中在四方面:

产业链话语权争夺:出货量排名靠前意味着企业在市场份额中占比更高,可在原材料采购、定价协商等环节掌握更多主动权,强化产业链地位;

上下游合作信心背书:供应商更愿意与出货量稳定的企业签订长期大额订单,降低产能波动风险;经销商倾向选择出货量高的品牌,认为其产品“更畅销”,可减少滞销损失;

资本市场信号传递:投资者常将出货量增长解读为“市场需求旺盛”“产品竞争力强”,进而提升对企业股价或融资能力的预期;

品牌认知塑造:在光伏主流技术趋同、产品差异度不足的背景下,“出货量领先”易被转化为“值得信赖”的营销话术,帮助企业快速建立用户认知。

但在2024-2025年行业“普遍性亏损”的背景下,这些逻辑已失去合理性。

当前光伏组件领域“卖一瓦亏一瓦”并非夸张表述。据中国光伏协会数据,2023年1月组件价格高位达1.9元/W,2024年12月最低价已跌至0.65元/W,跌幅超65%。此时追求高出货量,本质是“以亏损换规模”,不仅消耗企业现金流,更拖累全产业链的利润空间与研发能力。

事实上,出货量本应是“产品质量、溢价能力、科技含量、企业利润”的综合结果,唯有扎实提升产品力、优化盈利结构,才能实现市场份额与可持续发展的双向平衡,这才是企业竞争力的终极体现。

他山之石:插排龙头的高溢价与市场雄霸

为客观探讨“非规模导向”的发展可能性,我们可参考跨行业案例——电连接领域龙头企业公牛集团。

作为插排(插座)行业的代表性品牌,公牛产品定价较同梯队竞品高20%-50%,但据其2024年年报显示,其电连接产品(含插排)市场占有率达65%,2020年上市时市场渗透率已超70%;2024年该业务营收76.83亿元,占集团总营收45.65%,贡献利润31.48亿元,毛利率高达40.97%,远超当前光伏组件行业毛利率水平(不足5%)。

来源:公牛产品图片

公牛集团的核心竞争力集中在三方面,对光伏行业具有明确借鉴意义:

1.产品力优先:以质量与安全构建壁垒

第三方拆解评测显示,公牛插排的铜导电条宽度、厚度均处于行业第一梯队,用料扎实度远超标准;中高端产品标配阻燃外壳、耐高温材质、超功率保护、抗电涌等功能,精准击中电气用品“安全优先”的用户痛点,形成“高价=高质”的市场认知。

2.场景化创新:破解同质化困局

针对传统插排“占地空间大、插位利用率低”的问题,公牛推出立式插排——以三层版产品为例,其拥有12个五孔插位+4个USB插口,可同时为16台设备供电,底座仅88mm×88mm,较传统229mm长的小白插排释放2.6倍桌面空间。这种插排,无疑为桌面紧张用户提供了痛点解决方案。

来源:公牛产品图片

在快充需求爆发后,又推出搭载氮化镓技术的桌面充电站,快充功率覆盖35W-100W,顶配版309.9元(某电商平台数据),上市后累计评价超10万+,突破插排“低价内卷”的行业惯性。

3.聚焦核心市场:深耕国内需求

与部分光伏企业依赖海外市场不同,公牛集团2024年境内营收占比达98.35%,通过对国内用户需求的深度挖掘,实现“高溢价+高渗透率”的双重突破,证明“不依赖海外市场、不打价格战,也能实现行业垄断”。

需注意的是,插排与光伏行业存在本质差异(插排属消费端快消品,光伏属B端重资产行业,市场需求受政策、电价等因素影响更大),但公牛集团“以产品力为核心、以研发破同质化”的逻辑具有普适性,光伏行业若能跳出“规模优先”的思维,同样可通过技术创新与场景化解决方案,实现“高溢价+高竞争力”。

企业之异:同质化代价与差异化突围

世纪新能源网在与光伏头部企业的合作中发现,行业经营理念已呈现明显分化:部分企业仍将“市场占有率”作为核心目标,通过扩产能、降价格争夺份额;少数企业则选择深耕差异化赛道,以技术创新构建壁垒——两种路径的结果在2025年上半年财报中已逐步显现。

1.同质化价格战的行业代价

2023-2024年,光伏产业链陷入“价格战+销量增而利润降”的恶性循环。我们不妨来看一下,在这个持续了2年多的下行周期内,价格战导致的销售额缩水为多少。

2023年1月,组件价格高位达1.9元/W;到2024年1月,其最高价降至1.05元/W。时间推进至2024年12月,组件最高价进一步下探至0.7元/W,最低价则跌至0.65元/W。

由此可见,2023年全年,组件价格下降了0.85元/W;而2024年,组件价格较上年同期下降0.35元/W。

如果我们假设当下的行业仍是一片岁月静好,那么组件价格应该是多少?

通过计算,2023-2024年组件平均价格区间为1.025元/W-1.1437元/W,平均值为1.0844元/W。

那么我们再以这个平均值,来估算一下这两年,我们蒸发了多少销售额?

1.08-0.7=0.38元/W,是我们单瓦蒸发销售额。

2023年,全国光伏新增装机量为216.88GW,2024年,全国光伏新增装机量为277.57GW。再以这两年的国内新增装机量计算,蒸发销售额为1878.91亿元。

请注意,这仅是保守的国内装机量销售额蒸发量,叠加出口量、实际价格等因素,这个数值将进一步放大,具体为多少,我们不敢再计算下去了。

在当前价位下,即便出海能带来一定溢价,本质上也如同“赔钱帮他国完成新能源KPI”。

价格战的直接后果是“全产业链利润承压”:2023年1月1GW组件可实现19亿元销售额,2024年仅能保住7亿元,且多数企业处于亏损状态。这种“无底线竞争”不仅消耗企业研发投入能力,更延缓产业链技术迭代速度,甚至导致部分企业因现金流断裂退出市场。

2.差异化突围的企业实践

值得关注的是,部分企业已通过技术创新走出差异化路径,且取得阶段性成果:

硅片领域:某垂直一体化企业将硅片厚度底线锁定在130±8μm,通过提升抗隐裂性优化产品可靠性,在下游组件企业中获得溢价认可;

储能领域:某企业在“短时RTE(系统效率)虚标”的行业环境中,推出全天候综合效率≥88%的工商业储能产品,以真实性能赢得客户订单;

电池技术:两家被行业称为“海尔兄弟”的企业,持续投入BC电池研发与产业化,突破传统电池结构限制,为组件效率提升提供新方向;

硅料领域:某硅企耗时多年推动颗粒硅技术成熟,从“辅料”升级为“主料”,降低硅料生产能耗与成本,为下游环节技术升级提供了强力支持。

这些企业的共同特点是,无论市场周期好坏,均维持或增加研发投入,以技术差异替代价格竞争,最终在2025年上半年实现“营收增速高于行业平均、亏损幅度小于同行或盈利能力继续加强”的表现,印证了“高质量发展”的可行性。

媒体之责:PVBL榜单的逻辑迭代与行业守望

作为全球光伏领域极具影响力的评价体系,PVBL全球光伏品牌榜单已连续举办十三届,覆盖硅料、硅片、组件、逆变器等全产业链关键环节。2025年6月,第十三届PVBL榜单(PVBL2025)在上海发布,此次榜单编制过程中,世纪新能源网基于2024年行业“普遍性亏损”的现状,对评价标准进行大幅优化,核心目标是“摒弃‘唯规模论’,引导行业关注核心竞争力”。

1.榜单权重调整的核心逻辑

下调净利润与出货量权重:2024年全行业亏损成为常态,单一净利润指标难以反映企业长期潜力;而“出货量越高亏损越多”的现状,使出货量与企业健康度的相关性大幅下降。因此,PVBL榜单适当降低二者权重,避免“亏损扩产企业排名虚高”。

提升研发投入权重:同质化的根源是研发不足,研发投入是突破价格战的核心抓手。榜单对“市场下行期仍维持或增加研发投入”的企业给予更高评分,以此肯定其对行业技术迭代的贡献。

拆分非光伏业务财务数据:部分光伏企业涉足非光伏业务(如储能、风电、消费电子等),且非光伏业务财务表现占比较高——市场上行期这种差异影响有限,但下行期可能导致“非光伏业务盈利掩盖光伏业务亏损”,影响排名公平性。为此,PVBL项目组投入5倍于往年的工作量,拆解企业营收、净利、研发投入中的非光伏业务数据,确保榜单仅反映光伏业务真实表现。

2.应对国际不公平竞争的榜单调整

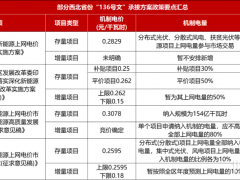

2024年以来,美国通过《通胀削减法案》(IRA)及双反税政策,对全球光伏市场公平性造成显著冲击:

IRA45X条款:对美国本土光伏组件、电池等制造企业提供0.07美元/瓦补贴(按2024年12月31日人民币对美元汇率7.1884计算,约0.503元/瓦),而2024年底中国组件均价仅0.65-0.70元/瓦——以640W组件为例,美国本土企业可获322.04元补贴,占中国组件售价的71.87%;

东南亚双反税:2025年4月,美国商务部对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南的晶体光伏电池(含组件)终裁反倾销税率最高271.28%、反补贴税率最高3403.96%,部分柬埔寨企业双反税率合计达3521.14%,实质阻断中国光伏产品通过东南亚出口美国的路径。

这种“本土补贴+境外打压”的双重政策,使美国企业获得非市场竞争优势。以First Solar为例,其2024年净利润12.92亿美元,若扣除IRA补贴(按12.5亿美元估算),经营性利润仅0.42亿美元(来源:First Solar2024年年报)。基于公平性原则,PVBL榜单对受美国政策特殊扶持的企业进行权重下调,避免“政策红利掩盖真实竞争力”的情况。

此次调整过程中,部分受影响企业对排名提出质疑,但PVBL项目组始终以“数据核查+标准一致性”为原则,确保榜单客观反映企业光伏业务实力——这既是对行业负责,也是垂直媒体坚守“客观、权威”定位的必然选择。

行业展望

走出“规模依赖”,迈向“价值驱动”

2024年,光伏行业经历了阶段性下行压力,“唯出货量论”的弊端与同质化价格战的代价已充分显现。从公牛集团的跨行业案例,到国内差异化企业的实践,再到PVBL榜单的评价体系迭代,均指向同一个结论:光伏行业的未来,不在于“谁出货更多”,而在于“谁能以技术创新创造更多价值”。

对于企业而言,需摒弃“扩产能、抢份额”的短期思维,多维度立体“发育”。

深耕技术研发,在电池效率、组件可靠性、系统集成等领域构建壁垒;

挖掘用户痛点,提供场景化解决方案(如分布式光伏+储能、农光互补专用组件);

平衡国内外市场,避免单一市场政策波动带来的风险。

对于媒体而言,需坚守“产业责任感”,以客观数据与专业分析引导行业价值导向,避免过度渲染出货量排名,更多关注企业的研发投入、产品质量与盈利结构。

行业唯有行稳致远、健康发展,媒体方能扎根产业土壤,实现真正的长期价值。

中国光伏产业已在全球市场占据重要地位,但“大而不强”的问题仍需解决。未来,唯有摆脱“规模依赖”,回归“高质量发展”本质,才能在国际竞争中真正站稳脚跟,实现从“光伏大国”到“光伏强国”的实质跨越。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条