2024年以来,央国企密集转让新能源资产的消息时不时就会“刷屏”,而户用光伏业和工商业光伏则是一次次被推向“风口浪尖”。

当前,光伏行业正经历一场深刻的价值重构,一边是中国电建1元"甩卖" 光伏股权、国机集团转让100%项目权益,近两月超25家光伏企业被央国企摆上"货架";不少户用光伏项目被紧急叫停。另一边是工商业分布式光伏逆势增长,2024年底累计装机达3.7亿千瓦,较2013年激增121倍,与集中式光伏形成"并驾齐驱"的格局。

这场看似矛盾的行业变局,实际是有光伏产业从"跑马圈地"向"精耕细作" 转型的必然阵痛。

央国企 "腾笼换鸟"

加速出清低效户用资产

光伏资产从"香饽饽"沦为"旧家具"的背后,是多重压力下的理性抉择。央国企的集中转让并非撤退,而是一场精准的资产优化行动。

根据近五年的新增装机量,可以看到,2020年户用光伏首次突破10GW,但占比仅4%,主要受限于补贴政策与市场认知。2021年整县推进政策试点启动,户用装机同比翻倍,占比跃升至40%,成为分布式光伏主力国家能源局。

但2022-2023年,工商业光伏加速发展,户用占比逐步下滑至28.89%和 20.10%,但新增装机仍创历史新高。2024年受电网消纳能力不足、组件价格波动等影响,户用装机同比下降32%,占比降至10.65%,增长速度已经明显放缓。

而收益率的大幅缩水成为户用光伏被资产转让的直接导火索。

户用光伏项目受组件价格波动、电网消纳限制及电价市场化改革冲击显著。2025年,山东、甘肃等地户用光伏余电上网电价因现货市场波动跌至 0.13-0.225元/度,叠加15%电量需参与低价现货交易(如山东2月现货均价仅0.057元/度),导致项目综合电价较2021年下降超40%。以河南为例,户用光伏投资回收期从5年延长至8年以上,收益率从19%降至不足10%。

上网电价对 IRR 影响测算表 数据来源:长江证券研究所

央企考核标准提高国资委对央企新能源项目的考核从 “规模扩张” 转向 “效益优先”,要求资本金收益率不低于7%。国家电投等企业甚至将分布式光伏收益率基准提高至8.5%,导致部分已批复项目因不达标被核销。户用光伏项目普遍难以满足这一要求,被迫退出。

同时,2025年成为光伏行业的"规范元年"。工信部划出的"红线"清晰明确:严禁硅料低于成本销售,组件效率不达标者不得参与采购;新修订的《反不正当竞争法》则从法律层面遏制"自杀式降价"。这种政策"组合拳" 精准打击了低质低效产能,而央国企的资产转让正是对政策信号的积极响应。通过产权交易市场将低效资产转移给专业机构,既能提升资源利用效率,又能回笼资金投向优质项目,形成行业资源的优化再配置。

工商业光伏崛起

新增长引擎逐渐炼成

就在低效资产加速出清的同时,工商业分布式光伏凭借场景适配性与政策支撑,成为行业转型的核心引擎,完成了从 "追赶者" 到 "并跑者" 的蜕变。

工商业分布式光伏的崛起绝非偶然。2013年起步阶段,全国分布式并网容量仅310万千瓦,占比不足16%,且以零散小型项目为主;2022年进入爆发期,当年新增装机26.22GW,首次与户用光伏平分"半壁江山";至2024年底,工商业光伏新增装机已达到88.63GW,占比超30%。这一增长曲线背后,是平价上网政策落地、组件成本下降与企业减碳需求的三重驱动。同时,2025年组件均价下探至0.65-0.71元/W,较此前大幅降低了项目门槛。

而央国企的"腾笼换鸟"为工商业光伏创造了发展契机。被清退的低效资产多为分散的小型项目,而工商业光伏依托工业园区、大型厂房等集中场景,天然具备规模效应与消纳优势。广东、江苏等东南部省份用电负荷高、消纳条件好,成为开发重心,这些区域的工商业项目自发自用比例可达60%以上,有效规避了电力市场波动风险。数据显示,2024年前三季度分布式新增装机已超过集中式,其中工商业项目贡献了主要增量,印证了市场对优质场景的认可。

机遇背后的挑战

工商业光伏正遭遇成长阵痛

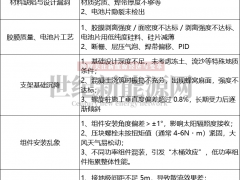

尽管前景广阔,工商业分布式光伏在2025年仍面临政策与市场的双重考验,行业正经历从高速增长到高质量发展的 "换挡期"。

光伏的间歇性与波动性对电网承载力提出了严峻挑战。当局部电网风光装机比例超过30%,系统调节资源便会出现紧缺,消纳矛盾骤然上升。山东作为分布式大省,2022年有176天出现负电价,135天最低电价达-0.08 元 /kWh,直接冲击企业投资意愿;黑龙江更有81个地区分布式光伏剩余并网容量为0,成为开发"红区"。2025年以来,多地因电网承载力不足暂停分布式项目备案,打乱了企业开发节奏,凸显了电网升级与光伏发展的协同难题。

2025年暂停分布式项目备案区域(部分)

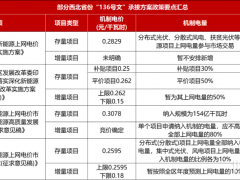

新旧政策机制的衔接期给行业带来阵痛。"136号文"推动的市场化电价改革,让新建项目从"保量保价"转为"量价不保",收益面临电价与电量的双重不确定性。《分布式光伏发电开发建设管理办法》对自发自用比例的明确要求,使得"以分布式之名,行集中式之实"的违规项目加速退出,但也让部分企业因适应新规滞后而陷入被动。这种调整虽能根治"野蛮生长"的积弊,却也导致行业增速从超高速回归理性,短期内出现转型阵痛。

市场化转型迫使企业彻底改变投资思维。过去依赖补贴与固定电价的盈利模式已难以为继,投资者必须精准研判电力供需、节点负荷、交易规则等多重因素,才能合理预估收益。对于自发自用比例低的项目,市场电价波动可能直接导致亏损;而即便组件成本下降,电网接入改造、储能配套等新增成本也会侵蚀利润。这种全新的投资逻辑,让习惯了政策红利的企业面临严峻的适应挑战。

破局之路:模式创新与价值重构

面对挑战,工商业光伏行业正通过投资逻辑升级与开发模式变革寻找突围路径,逐步构建适应市场化环境的新生态。

组件价格的持续低位运行成为重要对冲力量。2025年分布式项目组件均价最低降至0.62元/W,系统设备成本大幅降低,显著提升了项目内部收益率。

与此同时,企业更加注重场景筛选,优先选择用电负荷高、电价水平高的工业园区,通过提高自发自用比例规避市场风险。这种"成本控制+场景优选"的组合策略,成为平衡收益不确定性的关键。

政策引导下的开发模式变革正在重塑行业形态。全国近20个省市出台新政,明确工商业项目自用电量比例门槛,"自发自用" 从收益选择变为政策强制要求。传统的单一发电模式加速退场,"源网荷储"一体化、虚拟电厂等综合能源服务模式崛起。新能源企业为工业园区定制"光伏+储能+配网改造"方案,优先满足生产用电,余电参与绿电交易;通过虚拟电厂技术整合分布式资源,参与电力市场辅助服务获取额外收益。储能设备也从单纯的成本项转变为盈利主角,在峰谷电价套利、容量补偿等机制下实现价值最大化。

技术迭代成为破解 "内卷" 的核心武器。2025年,隆基绿能、爱旭股份等企业凭BC技术亏损收窄,而N型TOPCon组件转换效率普遍突破24%,不仅提升了单位面积发电量,更降低了度电成本。技术优势与成本控制的结合,正在推动行业从"价格竞争"向"价值竞争"转型,为工商业光伏的高质量发展提供支撑。

结语

2025年的光伏行业洗牌,本质上是一场从"量增"到"质升"的必然蜕变。央国企的资产清退清除了行业发展的"沉疴",为优质资源集中创造了条件;工商业分布式光伏的崛起则扛起了能源转型的大旗,其面临的挑战正是行业走向成熟的必经之路。

展望未来,随着电网改造升级与储能技术进步,消纳瓶颈将逐步缓解;市场化机制的完善将让价格信号更加清晰;技术创新则会持续打开降本空间。在"双碳"目标指引下,工商业光伏将在零碳园区、绿色工厂等新场景中释放更大潜力,从"单一发电设备"彻底升级为"综合能源解决方案"提供者。这场转型阵痛过后,光伏行业将以更健康、更有序的姿态,在能源革命中承担起更核心的使命。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条