回望光伏,全球市场份额占据绝对优势地位、技术迭代速度始终持续领跑,这些已然成为光伏产业的鲜明注脚。

在今年上半年,光伏产业呈现出“应用热、制造难”的特征,在装机方面,1-7月光伏新增装机规模223.25GW,同比增长88.82%,累计装机突破1太瓦,中国光伏已经迈入了“太瓦时代”。

一边是国内新增装机同比翻倍的亮眼成绩,一边是产业链价格不及预期的回暖、企业集体亏损的寒冬困境,光伏行业正站在“短期阵痛”与“长期向好”的交织节点。

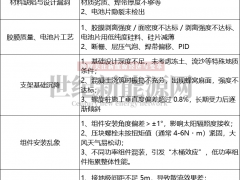

然而,在这场博弈中,当“低价”被当作竞争中的利器时,注定会带来质量与安全的隐患,缩减用料、功率虚标、施工不达标等问题,正不断冲击着行业的底线,也打破了原有的市场秩序。

电站塌了,2.2亿天价赔偿来了

当人们还在为那些“以价换质”的电站担忧是否能撑过25年,是否会暴雷的时候,谁也没料到,那些并非处于光伏低价内卷时所建的电站,竟然接二连三地发生事故。

近日,无锡市太极实业股份有限公司旗下子公司因光伏支架倒塌及桩基问题,被包头市牟盛太阳能科技有限公司提起仲裁,索赔2.22亿元,这一高昂的索赔金额,迅速引发了行业的关注。

在2018年12月,项目业主牟盛太阳能与青岛昌盛签订了EPC总包合同,2019年9月,三方签订补充协议,承包人变更为上海电气集团股份有限公司、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司和十一科技(太极实业子公司)组成的联合承包体,直到2021年7月至8月,项目办理了竣工手续。

可是不曾预料的是,电站仅仅运行三年多,就因为项目在设计、施工或材料选用环节可能存在严重缺陷导致部分光伏支架倾倒、支架桩基连根拔起。

因此,业主方提出了四项仲裁请求:要求承包方承担保修义务或支付维修费用(暂主张2亿元);赔偿经济损失(暂主张700万元);留置质量保修金1510万元;共同承担律师费、仲裁费等。

项目整体造价大约6.04亿元,如果真要是按照2.22亿的赔偿执行,那么赔偿金额将占了总投资的36.8%。

值得注意的是,电站尚在保修期内,就出现如此重大的事故,由此会引发业主的信任危机和市场恐慌,进一步加剧光伏产业“重价格、轻质量”的恶性循环。

然而,这类的光伏事故并非孤例,在今年已经发生了多起。

2025年1月2日,利津县利津经济开发区东营兴祥电力工程有限公司光伏发电项目发生一起火灾事故,原因是太阳能光伏板及其连接线路发生电热故障引燃周围可燃物造成事故。

2025年4月华北、黄淮强风灾害,河南、河北等地分布式电站在10-13级大风中成片坍塌,部分屋顶光伏板从高层坠落,直接损失超亿元;

2025年5月21日,上海某项目声屏障火灾,光伏组件起火后烧穿钢结构并引发高空坠物,初步调查显示为接线盒故障、热斑效应导致;

甘肃10MW 电站组件快速衰减,投运 3 年后组件平均衰减率达 68%,远超行业 20% 的寿命终结标准;

如果说极端天气的自然灾害是不可抗力的因素,那么接线盒故障、衰减率异常等问题,则暴露出光伏组件和原材料的质量问题。

内卷下的质量“隐患”,谁来买单?

如果说在行业良性发展的状况下,质量仍然是一个不可避免的问题的话,那么,在行业处在低价拼杀的阶段,质量问题是否会演变为一场“系统性危机”?

就拿太极实业的例子来看,项目在2018年签订合同,当时EPC均价大约在5-6元/w,而现在EPC的均价大约在1-3元/w,在组件端,更是从2018年的均价2.6元/w,降到现在的均价0.718元/w。

在成本急剧下降的同时,2019至2024年间,光伏组件整体合格率从100%断崖式跌至62.9%。 2025年上半年抽检不合格率仍接近16%。

德国莱茵TÜV太阳能服务首席技术专家高祺曾指出:"组件价格探底后,材料与工艺标准成为首批牺牲品。"

据了解,某央国企检测机构针对2024年18GW光伏组件的抽检结果中,组件不合格率已从往年的10%攀升到20%,问题多集中功率虚标、玻璃破碎、热斑效应和胶膜开胶等关键环节,而这些问题将直接导致电站发电量与收益严重脱节,给投资方带来长期的收益损失。

“过去这两年光伏行业的产品质量在下降。你想企业在亏钱,低价卖、亏损卖,把硅片搞得那么薄,号称是技术的进步,但它是撑不住的。把铝边框搞得薄、把玻璃搞得薄、把胶膜搞得薄,(胶膜的)弹性都没有了,怎么可能不出事?”在今年9月19日举行的2025光储协同应用高质量发展研讨会上,阿特斯阳光电力集团股份有限公司高级副总裁张春光感慨道。

在光伏行业尚未完全挣脱“内卷”枷锁的当下,当企业还在将精力投入到比拼速度与降低成本时,产品和服务的质量“隐患”便如影随形。

看似一时赢得了市场,实则埋下了质量的“雷区”,业主在不知情的情况下购买了这些产品,不单单是影响体验感,甚至可能因产品质量问题遭受财产损失,乃至威胁到生命安全,成为质量“隐患”的直接受害者。

从行业全局来看,这更是一种隐性的创伤,光伏产业历经数十年构筑的品牌价值与信誉壁垒正在逐渐瓦解,从供应链上游的材料供应商到下游的安装服务商,整个产业价值链都将面临信任体系崩塌与利润空间压缩的双重冲击,企业长期积淀的核心竞争力正在逐步被蚕食。

安全是质量的底线,质量是安全的保障,只有当安全从企业的道德选择题变为生存必答题,光伏产业才能真正穿越这场周期。

电力市场化下的“成本”挣扎

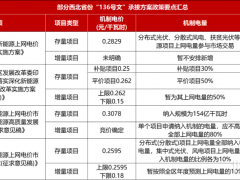

从去年以来,行业便一直陷入低价竞争当中,随着136号文的全面落地,光伏行业已经逐步走向市场化的新阶段,新增项目面临进入市场交易,因此,项目收益率受到影响而下降,以往单一的盈利模式已不再适用了。

在双重压力的夹击下,“成本”问题该如何破解?

一方面是占比较大的光伏设备成本,一旦压缩成本,可能会给电站安全带来挑战,另一方面是非技术成本推高项目开发成本,由此可见,在电力市场化的背景下,非技术成本将成为“降本”的突破口。

据业内资深人士透露:“前几年,一个50MW的光伏路条可以卖到1000-2000万元,几乎是稳赚不赔的买卖。”

对于现在来说,光伏电站项目建设单价大约在2.5元/W左右,而真正的项目建设成本在1.8元/W左右,剩余部分基本上都是非技术成本。

有行业调研数据显示,以100MW项目为例,居间费大约占0.05-0.1%,费用约为500-1000万元,而运营期的土地租金、升压站永久用地购置等这些还没有计入。总体来看,非技术成本已占到项目总造价的20%。

既然存在,必然有其道理,路条和居间服务在新能源行业中扮演着复杂的角色,它们确实为项目开发“牵线搭桥”,起到了积极作用;但另一方面,带来的负面问题也同样不容忽视。

路条交易直接增加了项目的初始开发成本,接手方为此要支付高昂的费用,从而会继续传导至项目的建设与运营环节,最终导致上网电价失去竞争力或项目整体收益率被侵蚀。

居间服务同样存在成本过高的问题,尽管合理的居间费是对价值的认可,但在实际项目中,部分居间方会索要远超市价的高额费用,严重挤占了本应用于项目建设和技术升级的成本。

今年8月,内蒙古能源局发布一则《关于进一步规范新能源项目开发建设秩序的通知》,明确规定了,在项目建设期和建成后2年内,不得擅自转让股份或更换投资主体。此前山西、宁夏等地也相继出台类似政策,严厉打击新能源项目开发中的投机行为。

值得注意的是,针对此前“圈而不建”的遗留问题,山西今年已废止21个风电光伏发电项目,总规模达95万千瓦,以“清退”倒逼合规。

政策监管的核心目的在于规范市场秩序,降低行业对“路条”的依赖。只有当项目的成功不再系于特定的居间方,而是取决于投资主体的经营实力、技术水平与运营能力时,整个行业才能去伪存真,回归健康发展的本质。

在利润空间被严重挤压的当下,在保证质量和安全的前提下,非技术成本已成为决定项目生死与企业竞争力的最关键变量。

因此,降低非技术成本已然是箭在弦上!

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条