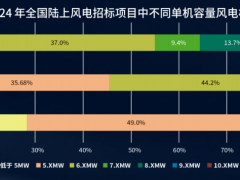

2022年,风电塔架商用高度突破160米,金风、明阳、运达、电气风电等整机商相应高度自研产品进入批量应用阶段。

仅隔一年,170、180、185米不同高度的混塔接连吊装完成。

2024年,这一数据再次翻新到190米。同年,国内混塔中标总量相较2023年实现三倍增长,在陆上新增风电装机中占比跃升至33.86%。

步入2025年,160米以上高塔架市场渗透率已逼近30%,200米混塔的落地进入倒计时。

混塔高度的持续攀升,本质是三重逻辑的叠加共振:既是风机大型化浪潮下的技术适配必然,也是陆上优质风资源稀缺后的破局之举,更是企业间核心技术实力的博弈与较量。

混塔以每年10米“向上生长”的背后,正重塑着风电行业的发展格局。

左图:位于新疆达坂城的国内首台钢混塔风电机组

右图:金风2023年并网的185米风电机组

风机高度直接影响项目收益率

影响风电项目收益的关键数据一方面是发电量,另一方面是建造成本。

超高混塔恩德核心价值是使机组捕获更多风能资源,以发电量的跨越式增长,覆盖其额外产生的建造成本,提升项目收益。

根据风能的计算公式:

P(风机输出功率)=0.5×ρ(空气密度)×A(风轮扫风面积)×v³(实际有效风速)×Cp(功率系数)

风机输出功率与风速三次方呈正相关,输出功率结合运行时间与效率可推算发电量,而风速随高度增加的提升效应显著,尤其在高切变地区。

国家气候中心数据显示,我国100米高度陆上风能资源技术可开发量为86.94亿千瓦,140米高度已增至101.79亿千瓦。高度带来的风能资源增量明显。

全国100米与140米高度平均风速分布对比如下:(来源:国家气候中心)

2022年风能专委会发表的文章中提到,高于100米以上的风电塔架就可以被称为高塔架。从100米到140米之间的技术可开发量,是高塔架所创造的市场规模。

随着技术进步和产业发展,市场认知也已迭代,140米至200米以上的技术可开发量,已成为高混塔创造的增量市场。

从经济性上看,塔筒越高成本必然不断增长。上海风领新能源数据显示,截至2024年底,高塔筒在风电设备中的成本占比已达30%左右,且随着塔架高度进一步提升,这一比例或将持续上升。

但实测数据证明,高混塔的投资具备经济性,这也是其快速普及的核心逻辑。

按照金风科技位于安徽阜阳的185混塔风机实测数据看,在过去一年时间,相较于同项目160米混塔机组,185混塔发电量提升8.5%,全年增加发电收益约30万元,增量投资收益率高达54%。

对于不久后将要吊装的两台风机200米+混塔,根据企业测算:

金风204米混塔,搭配6.25兆瓦机组测算,与场内160米混塔机组相比,年发电小时数将增加220小时,年新增收益42.6万元,项目收益提升效果显著。

中船科技测算,轮毂高度从160米增至200米后,机组年等效满发小时数预计增加155小时,全投资内部收益率(IRR)提升约0.5个百分点,单台机组全生命周期发电收益增加近700万元。200米高度带来的效益跃升是显著的。

到了200米以上,混塔发展或许将不再以更高为主要目标,高塔架带来的安全性及经济性等问题都需要在实践中反复验证与考量。

200米风机背后的混塔行业现状

200米级风机的突破,背后是混塔行业在技术迭代与市场探索中的加速前行。

高塔架的核心研发逻辑围绕减重、结构优化与材料革新展开,近几年混塔方面的分片预制装配工艺、模块化设计、预应力技术等关键技术持续完善,以及超高性能混凝土(UHPC)成为支撑相关项目落地的材料根基。

包括金风科技、远景能源、运达股份、三一重能、中船科技、中国中车在内的整机商混塔示范项目已经集中在180-200+米的范围之内,有望在未来几年逐步实现商业化应用。

从示范项目落地到大规模推广仍需时间检验。CCPA风电混塔分会数据显示,2024年混塔项目主流轮毂高度集中在150-170米,这一高度区间的最早示范项目早在2021-2023年便已完成吊装。

而180米以上超高塔的价值核心在于破解4.5米/秒左右低风速地区的开发困境,这类塔架自2023年首次实现185米级吊装后,已迈入小规模应用阶段。

金风科技的进展非常突出,今年3月公司披露其185米混塔已在黑龙江、河南、山西等5省累计交付超100台。

5月,河北秦皇岛抚宁区100兆瓦风电项目成功并网,18台机组全部采用185米混塔,成为全球市场化批量运行的最高钢混塔风电项目,可让5米/秒以下的低风速资源实现高效利用。

除金风之外,也不乏其他企业推进185米以混塔项目的批量吊装。

2025年7月,由中建八一承建的山东省首批集中式风电项目临沂市郯城县TC-1风电项目首个185米混塔吊装完毕,该项目包括31台风机,塔筒为“140米混塔+45米钢塔”结构,风机叶轮直径达220米。预计2025年实现全容量并网发电。

11月,风领新能源黑龙江依兰项目的20台风机全部吊装完成,配备18台8.5MW机型及2台7.15MW机型,轮毂中心高度185米,混塔段高度158.9米,是该公司迄今为止塔筒高度最高的标杆性工程。

尽管混塔高度在持续刷新纪录,规模化应用快速推进,但行业仍面临诸多短期难以根治的现实挑战。

混塔技术标准尚未健全,预制场建设与工艺把控存在不少漏洞,同时运输及吊装频次高、占地范围大、施工周期偏长等问题,均制约着行业规模化推进。

2024年下半年,风电混塔事故被国家能源局点名,各地能源监管部门纷纷开展专项督察,涉及混塔安全各环节的整改刻不容缓。

对于以收益为核心导向的业主而言,产品可靠性与稳定性始终是首要考量,超高混塔的安全疑虑难免加剧,如何赢得业主信任、筑牢安全与可靠的底线,已成为布局混塔企业突围的关键。

混塔已成为整机商的又一重护城河

近几年混塔市场的一个特点是整机商的集体入局,背后有何逻辑?

从行业参与者来看,混塔厂商类型相对分散,除了传统塔筒厂商外,工程建筑企业和风电整机商也参与其中。

不同技术背景、专业领域的厂商同台竞技,所使用的技术、标准、流程可能存在明显差异,不仅对混塔项目带来挑战,对链条的上下游也带来不便。

目前已有相对成熟的专业混塔企业在行业中处于领先地位,但整机商的竞争优势正持续扩大,其拥有产业链更强的话语权,为布局混塔业务奠定天然基础。

从技术逻辑来看,塔架承载着风机主机重力、转动扭矩及风荷载等多重载荷,其安全性直接决定风机能否稳定运行,而风机与塔架的强关联性,使得塔架技术必须与风机大型化趋势同频迭代。

在风机参数不断突破极限的当下,攻克超高混塔技术并通过项目交付验证,形成可复制的技术范式,已成为带动全系列产品升级的关键。

这一行业趋势,为整机商和混塔企业都开辟了新的增长空间,一些头部整机商通过成立专门事业部、子公司或合资公司,聚焦混塔产品的自研自制与运营。

布局较早的企业已收获显著成果。

金风科技旗下天杉高科2011年就开启钢混塔架自主研发。今年10月,其金风科技混塔累计交付量突破3000台,累计交付容量15GW,成为国内首家达成该里程碑的风电企业。

中船科技于2015年布局混塔技术,引进欧洲经验,于2017年成功完成首台混塔吊装。公司内设专业塔筒工程部,在全国布局了二十余条高标准混塔产线,年产能达1000台。截至目前,首批混塔已稳定运行超7万小时,累计规模达6.5GW、超1200台,零重大质量事故。

后发企业也有亮眼表现,如远景能源在混塔布局上直接瞄准了180米以上超高塔,2022年着手混塔业务,至今已实现样机竖立、小批量应用、批量化并网。据业内媒体报道,其市场增速保持全行业第一的同时,已交付的1700台混塔零重大失效。

明阳智能的塔架技术突破更多体现在海风上,“明阳天成号”通过材料创新,使基础平台综合成本下降56%,混凝土强度突破160MPa,为50MW风机奠定基础。

三一则拥有自有主吊,实现全产业链自研自产自建,不同板块技术共享形成独特优势。

随着风机出海浪潮升级,风机与混塔一体化出海也正成为现实,金风科技已在乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯、泰国等国家中标多个混塔项目,并在多个国家建设混塔制造基地。

更多企业也在谋划推进混塔及其出海业务,有业内龙头在相关招聘平台招聘混塔专家,在岗位职责中多次提到对国际混塔市场的开发。

截图自猎聘网,两家业内龙头针对混塔的相关招聘信息:

整机商布局混塔在向“整机+塔架+基础的一体化设计”发展,这一模式不仅能提升产品适配性与安全性,更能在新市场拓展中构建竞争壁垒。

无论是整机商还是专业混塔企业,都在通过制定标准化工艺规范、培养成熟施工与管理团队、完善全生命周期安全监测体系,为混塔与风机的稳定运行保驾护航。

未来几个月,两座200米高度风机将接连落地,属于混塔的200米高度市场迈入验证新阶段,让我们拭目以待!

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条