9月18日,香港特区政府环境保护署署长徐浩光在出席第十届库布其国际沙漠论坛后,专程赴内蒙古库布其沙漠进行了生态考察。期间,他深入亿利光伏治沙示范基地,亲手采摘并品尝了光伏板下种植的西红柿,这一场景经随行记者报道后,迅速引发公众关注。徐浩光表示,库布其的生态巨变令人震撼,他将全力推动内地与香港在环保领域的深度合作,成为两地绿色发展的“超级联系人”。而这片曾被称为“死亡之海”的沙漠能够焕发新生,离不开亿利资源集团37年如一日的治理与创新。

破局“死亡之海”:37年治沙,从“沙进人退”到“绿进沙退”

上世纪80年代,库布其沙漠还是一片生态极度脆弱的“死亡之海”——植被覆盖率低于3%,沙尘暴年均肆虐50余次,动植物仅100多种,流沙更是不断吞噬周边农田与村庄。1988年,亿利资源集团从沙漠腹地的一家小型盐湖企业起步,因饱受风沙之苦,毅然踏上“治沙护企、治沙富民”的漫长征程。

最初的治沙之路困难重重,种下的树苗很难成活,却找不到原因;1992年一场沙尘暴伴发的洪水,几乎摧毁了企业赖以生存的盐湖;长期投入不见回报,企业一度濒临破产。但亿利资源集团没有放弃,他们在失败中摸索,总结出“锁住四周、渗透腹部、以路划区、分块治理”的科学策略。

企业在黄河南岸沙漠边缘建设起总长约200公里的防沙锁边林,有效遏制流沙南侵。同时修建近500公里的治沙作业道路,将沙漠切割为可治理单元,开创了“以路治沙”的先河。此外,亿利资源集团通过创新的乔灌草“181”种植模式,搭配耐寒、耐旱、耐盐碱的沙生植物,成功攻克了沙漠绿植的关键技术瓶颈。

截至2024年底,库布其亿利核心治理区植被覆盖率飙升至53%,流动沙地减少49.8%,生物多样性从100多种增至1026种,增长至原来的8.3倍。沙尘暴年均次数降至1-3次,更涵养水源200多亿立方米,固碳从几乎为0提升至1540万吨,实现了从“沙害之地”到“绿色屏障”的历史性转变。

科技+产业双轮驱动:光伏治沙书写“绿水青山就是金山银山”

“没想到,光伏板上能发电,光伏板下能种植、养殖,种出的西红柿还好吃。”徐浩光的感叹,道出了亿利资源集团“科技治沙+产业兴沙”双轮驱动模式的成效。在植被恢复的基础上,企业将光伏发电与生态农业相结合,真正实现了“绿水青山”向“金山银山”的转化。

科技是亿利资源集团治沙的硬支撑。37年来,集团依托国家林草局的支持和指导,建成库布其沙旱生灌木种质资源保护繁育基地和中国西北濒危及沙生植物种质资源库,收集1040种适生植物,选育出100个耐沙灌木品种,形成治沙节水灌木种子技术体系。同时,其创新研发了风向数据和微创水汽法耦合技术,十几秒就能种活一棵树,有效降低沙丘高度50%以上。此外,亿利资源集团近年孵化的易森智能植树机器人,集成AI、无人驾驶、北斗卫星定位等技术,将造林效率提升至人工的5倍,让治沙迈入“智能化时代”。

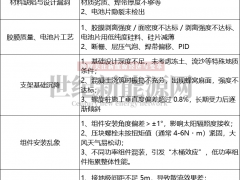

值得关注的是,亿利资源集团打造了“光伏+生态+产业”的立体治沙模式。其联合国内知名的民企、央企,在库布其建成3GW立体光伏治沙项目,创新“板上双面发电、板下双层生态、板间低碳产业”立体生态光伏治沙模式:其中,板上采用双玻组件,将发电量增加10%-15%,年均发电量55亿度,相当于节约180万吨标准煤;板下种植牧草、甘草、西红柿等作物,板间养殖生态鸡,带动饲草加工、特色农业等产业发展;每年还能为黄河“减负”300万吨泥沙,实现发电、固沙、增收三重效益。如今,该模式已复制到甘肃腾格里、新疆塔克拉玛干沙漠,成为中国沙戈荒地区可持续光伏治沙的典范。

亿利资源集团的治沙成果早已超越国界,获得国际社会的广泛认可。2017年,亿利资源集团董事长王文彪获联合国环境署颁发“地球卫士终身成就奖”,以表彰其在生态修复和防治荒漠化方面的杰出贡献。库布其模式也被纳入联合国决议,成为全球荒漠化治理的参考样板。

随着徐浩光署长此次考察的深入及“超级联系人”角色作用的发挥,库布其的绿色实践正迎来走向更广阔舞台的契机。未来,这家从沙漠中崛起的企业,将继续以生态修复为基、以科技创新为翼,在全球荒漠化治理的舞台上,传递更多中国智慧。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条