2025年为新能源电价改革“元年”,行业格局与逻辑发生了翻天覆地的变化。上半年“531”节点引发行业激烈抢装潮,非理性扩张后,多地新光伏项目随即陷入投资停摆的困境,行业陷入沉寂。

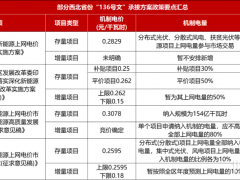

下半年政策端密集发力,9月更堪称光伏政策月,消纳保障、电网配套等领域的重磅政策相继发布,各地136号文接连出台,仅9月就有18省发布承接文件;与此同时,“力争实现3.6亿千瓦风电光伏总装机”的远期目标明确,为行业注入长期信心。

政策暖意与市场现实的碰撞,行业矛盾与复杂性愈发凸显。正因如此,光伏寒冬或许将呈现更长的调整周期。

但不可忽视的是,在密集政策的持续加持下,行业正逐步具备触底反弹的条件,一个全新的发展周期已在酝酿之中。

就近消纳,创造新的市场空间

当前光伏电站已告别“政策红利驱动”的“香饽饽”时代,弃风弃光现象再度抬头。此时,负荷的稳定性、可及性与溢价能力,已成为决定新能源项目收益的核心标尺。

从政策端看,行业导向清晰变化:新能源开发不再是孤立的发电项目,而需要与电力系统等多元融合,向集成应用方面升级。

绿电直连是典型代表。其核心是新能源发电“点对点”直供用户,减少中间环节降低损耗,也为电价谈判提供更大空间。

各省正在陆续推出相关政策文件,体现出负荷优先的导向。江苏省2月最先开始试点,覆盖常州、苏州、盐城三市,由电网企业统一规划建设绿电专线连接新能源电池企业,企业名单中包括宁德时代、阿特斯等;云南重点支持绿色铝、硅光伏、新能源项目直连;河北省优先支持算力、钢铁、水泥等重点行业等。

青海、陕西、山东、宁夏等省(区)也相继发布绿电直连政策,具体如下:

目前相关政策还不够明晰,以及经济层面及技术层面等存在问题,具体细则需要很大篇幅讨论,在这里不做过多展开。可以肯定的是,绿电直连试点项目正在推进,未来还有很长的路要走。

9月发布的政策中还重点提到了零碳交通。光伏+交通作为光伏融合的热门领域之一,其已超越单一项目建设,指向光储充用综合能源系统升级。包括能源央企,交通企业等多方在推进,如国家能源集团截至今年5月底已成功投运大同、丰城、方家庄、织金、开远等五个换电重卡项目,累计售出绿电4024万千瓦时。这种模式将绿电直接用于交通领域,实现就地消纳,解决分布式光伏上网不稳定、消纳难的问题。

对于大基地而言,未来会更加注重其与周边产业的融合、与生态保护的结合以及对电网的支撑能力,实现效益叠加。

例如,内蒙古首个跨盟市合作保障性新能源项目即阿电入乌区域互济新能源项目,通过与乌海市企业签订绿电中长期协议,既满足当地企业需求,也为阿拉善新能源消纳开辟新通道。

以绿电制氢氨醇为代表的多能转换技术应用也是就近消纳的重点方向。以新能源发电—电解水制氢—氢能合成氨产业一体化模式,实现新能源就地消纳和资源综合利用,远景科技集团在赤峰打造的全球规模最大的绿色氢氨项目就是典型案例。

本质上,新能源投资逻辑从“跟着资源走”到“盯着负荷找”的转变,并非政策驱动的临时调整,而是行业从规模扩张期进入质量竞争期的必然选择。不过,上述消纳方式要真正起效并批量应用仍需时间,其进程将直接取决于技术的发展与完善。

价格引导,挽救过度内卷的局面

在光伏电站收益逻辑转变的同时,上游“反内卷”也在加速推进。当前,价格引导是行业缓解过度内卷的重要手段,而判断行业价格触底反弹的核心信号,需聚焦硅料环节。

毕竟硅料环节主导光伏产业链利润格局。

政策推动下,9月光伏产业链价格延续反弹态势,成为2022年降价潮后最强单季表现,三季度平均涨幅近35%,且涨价动能主要集中在上游环节。

硅料:

供需格局迎实质性改善契机

截至9月底,致密料交易均价达到51元/kg,单月上涨10.9%,年内涨幅达到30.8%;颗粒硅均价为49元/kg,单月涨幅6.5%,年内涨幅达到36.1%。

其涨价逻辑源于法规与协定约束下生产商的主动调价,但需注意,当前签单量仍处低位,库存压力未缓解,后续行业或有进一步动作。

《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等国家标准于9月16日公开征求意见,并计划在发布12个月后实施。硅业分会预测称,随着该标准的实施,完成有序调整后的硅料产能预计将与已建成的装置产能相比减少31.4%,能够推动硅料供需格局实质性改善。

硅料环节的产能整合方案正在暗中推进。协鑫近期最大的一个募资动作即募集54.46亿港元,部分资金预计将投入到供给侧改革储备资金中,推进产能结构性整合。10月10日,其海外资本的23.34亿港元首批款项已到账。

硅片:

三季度反弹幅度显著

N型182-183.75mm尺寸硅片目前交易均价为1.35元/片,单月上涨8%,年内上涨28.6%;

182*210mm尺寸N型硅片均价为1.4元/片,年内累计上涨25%;N型210mm交易均价上涨至1.7元/片,单月上涨6.3%,年内累计涨幅达到21.4%。硅片在二季度大幅下跌27.7%,三季度上涨40.1%。

电池片:

上游传导驱动涨价,下游观望抑制成交

三种电池片规格价格分别单月上涨8.5%、1.8%、6.9%。总体看,电池片环节一季度上涨12.4%,二季度下跌21.4%,三季度上涨22.5%。

其涨价主要受上游成本传导带动,但因下游组件大厂多持观望态度,近期成交量偏低。

组件:

涨不动

9月TOPCon组件交易均价小幅上涨0.43%,涨至0.693元/W。HJT组件交易均价无变化。

在投资光伏电站成为负担的情况下,组件如今的处境可想而知,也给行业反内卷落实力度蒙上一层不确定性。

9月,市场传出某企业因低价竞标等问题被全环节踢出自律公约,相关公司紧急发布澄清公告。

此前专利战激烈的隆基绿能与晶科能源,也于9月发布联合声明达成专利诉讼和解。龙头企业的“握手言和”,既体现了知识产权保护的行业共识,也释放出以技术助力行业洗牌、缓解内卷的明确信号。整体来看,光伏行业“反内卷”策略正逐步落地见效。

撕掉出海底线,减少海外“内卷式”竞争

在国内产业链“反内卷”推进的同时,海外市场的“内卷式”竞争或许也将迎来关键调控。

十年前,出口退税曾挽救初兴的中国光伏产业;如今,中国光伏已在全球市场占据绝对话语权,不需依靠退税来获得海外市场竞争力,更不能一味补贴海外市场。

所谓出口退税,本质是退还商品国内缴纳的间接税,却一度成为部分企业低价竞销的底线,理论上已经亏钱了,就靠13%的退税维持,这也是产能无法出清的原因之一。

2024年11月,财政部和国家税务总局明确,将光伏、电池、铜铝等出口退税率由13%下调至9%。这被行业解读为“去产能”的关键举措。

根据业内分析师测算的数据,退税率从13%降到9%,在产业链均面临亏损的窘境下,只能由下游承担,若按照出口组件价格0.75元/w计算,则价格需要提升0.02-0.03元/w才能进行对冲。

这种冲击正是政策调控的目标之一:通过退税减少倒逼价格回升,遏制“内卷式”出口。一方面,直接淘汰“及格线以下”的低效厂商,加速落后产能退出或向海外转移;另一方面,倒逼企业加大降本研发投入,推动新技术快速落地产线。

今年7月初,市场有传言将光伏电池、组件出口退税率将从9%下调至0%,引发大家对光伏市场前景的担忧。

彼时,SMM调研一线企业了解,组件出口退税取消相关事宜进入暂停期,正式通知尚未官方公告,预期可能在今年10月到明年1年会有结果。

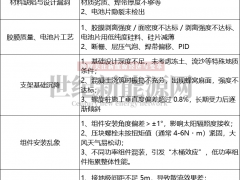

近期来自伍德麦肯兹的一份分析报告显示,从2025年第四季度开始,全球光伏及储能设备采购成本预计上涨约9%。中国取消光伏组件、储能系统13%的增值税出口退税,这一政策调整将通过供应链传导至全球市场。

来源:伍德麦肯兹官网,翻译器翻译

目前尚未有官方消息加以证实,但无论是逼迫企业从价格战转向价值战,还是避免再次陷入反倾销反补贴旋涡,让中国真正受益,取消出口退税已成必然。

对中国企业而言,出口成本增加、利润空间压缩将加速行业洗牌,挑战与机遇并存;对全球市场而言,这标志着光伏超低价运行时代将终结,海内外开发商“白菜价”采购的日子一去不返。

那么,光伏产业链的矛盾究竟是激化还是缓解?

制造端因成本上升产生的涨价需求,与电站端压缩设备造价的诉求形成博弈,这种对抗短期内难以化解。

从政策导向及长期看,资本市场逐利、地方政府补贴催生的光伏泡沫,正在“反内卷”组合拳中逐步消散,市场份额将向技术强、成本控制优的头部企业集中。

光伏行业或将触底反弹。

当行业完成结构性修正,“剩者为王”的格局形成后,存活企业将拥有更强的产品定价权,获得合理利润反哺研发与品牌建设,最终推动光伏产业真正实现绿色可持续发展。这既是一场残酷的淘汰赛,也是产业迈向高质量发展的必经之路。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条