01

绿色甲醇概念

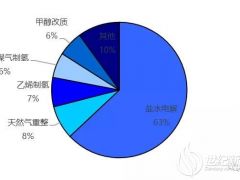

甲醇是一种常见的基础化学品,通常由天然气或者煤炭制得,成本低廉的煤炭资源使得中国成为全球最重要的甲醇生产国家。甲醇通常被认为是一种良好的燃料,有较好的燃烧特性,但其存在可持续发展问题——甲醇生产过程将产生较大规模碳排放,因而迫切需要对其生产过程进行减碳。

绿色甲醇便应运而生,其化学本质和传统甲醇相同,因而同样拥有良好的燃料属性,其“绿色”属性取决于生产原料的可再生性,是一种低碳或零碳排放的液体燃料。根据国际可再生能源署(IRENA)的建议,当甲醇生产所需的氢气(通过可再生能源电解水制取,即绿氢)和二氧化碳(来源于生物质或直接空气捕集)均来自可再生资源时,方可称为绿色甲醇。考虑到脱碳进程、成本控制等现实因素,欧盟扩大绿色甲醇的认定范围,除了生物质制甲醇和电解水制甲醇外,从工业及火力发电捕集的全生命周期碳排放不超过每兆焦 28.2 克的不可再生二氧化碳制备的甲醇也被认定为绿色甲醇。

在性能上,绿色甲醇常温常压下为液态,储运安全便捷;含氧量高(50%),燃烧充分,热效率高;其燃烧产物主要为二氧化碳和水,几乎不排放硫氧化物(SOx)和颗粒物(PM),氮氧化物(NOx)排放也显著低于传统燃料。作为燃料,它与传统燃料相比优劣势明显:环保性极佳(全生命周期碳排放在理想情况下可接近零甚至负值),且能有效解决氢能储运难题;但能量密度低于柴油和液化天然气(LNG),目前生产成本较高,且加注基础设施尚不完善。

02

航运减排绿色甲醇成排头兵

IMO 提出净零排放框架草案,有望在 10 月获得通过。

航运业是全球经济重要组成部分,根据国际海事组织(IMO)的数据,该行业每年产生的二氧化碳排放量接近 10 亿吨,约占全球总排放量的 3%,其碳减排行动刻不容缓。

随着国际社会对碳减排的重视程度不断提升,航运业的碳减排也成为了关注焦点。为此,国际海事组织制定了严格的航运业减排目标,推动航运业绿色转型——国际海事组织(IMO)在 2025 年 4 月通过净零排放框架草案,草案要求航运业 2030 年碳排放比 2008 年减少至少 20%,2050 年左右实现净零排放,并可能对未达标船舶征收罚金(如 100-380 美元/吨 CO₂eq),该方案有望在 2025 年 10 月举行的海洋环境保护委员会特别会议上得到通过。

此外,欧盟也积极推动航运业绿色转型。从 2024 年 1 月起,航运业将被纳入欧盟碳排放交易体系(ETS),所有进入欧盟港口的 5000t 级以上的客运和货运船舶需监测和汇报碳排放量,并为其排放的每吨 CO2 当量缴纳一定的碳配额,需支付的排放量百分比从 40%(2024 年)、70%(2025 年)、100%(2026 年)逐年提升。

另外,未来航运业被纳入到 ETS 的温室气体将不仅包括二氧化碳,甲烷和氮氧化物都将从 2026 年起被纳入 ETS 之中。

IMO 推动的净零排放框架和欧盟的碳配额制度将对航运业减排提出切实目标,一方面要求船东提高能效技术,包括碳捕集、空气润滑系统、减摩涂料、船体清洁系统、风力推进技术以及船艏、船体和螺旋桨节能改造方面增加预算,但更长远更迫切的是,需要船东用绿色燃料替换传统燃料,获得长期的减排效果。

当前航运业减排的最重要手段来自于使用零碳或近零碳燃料,主要有四种技术路径,分别为生物柴油、生物 LNG、绿色甲醇和绿氨。

生物柴油优势在于与传统柴油兼容性高,可直接用于现有船舶发动机或掺混使用(混合比例通常≤30%),船舶改装成本低,缺点在于受原料供应限制,产量有限。

传统 LNG 虽然有较低的碳排放,但其生产和使用过程中存在的甲烷泄漏问题,甲烷的温室效应较二氧化碳更强,因此仅作为过渡方案,而生物 LNG 与现有 LNG 燃料的动力船舶完全兼容,但存在原料收集和处理成本高、规模化供应难度大等问题。

绿氨的储存压力低,适合长距离航线(如远洋货轮),但其毒性强、排放氮氧化物、燃烧特性差,需添加引燃燃料或采用催化燃烧技术,相关发动机预计 2030 年后商业化,且生产成本高昂。而绿色甲醇便于储存和运输,能量密度较高,现有港口改造难度小。

马士基的全球首艘甲醇集装箱船“Laura Maersk”号已于 2023 年交付,证明了其技术可行性。现有船舶改装为甲醇双燃料系统相对简便,仅需 300 万~500 万美元,全球已有 50 多个主要港口具备甲醇加注能力。

由于绿色甲醇在双燃料主机改造方面具有优势,目前绿色甲醇在添加新燃料船舶的占比仅次于 LNG,提供了良好的推广条件。

当前,已有手持订单中,新建船舶采用可替代燃料系统的比例仍不到 10%,其中,LNG 占比 4.52%、甲醇燃料占比 0.47%、氨燃料占比 0.02%、氢燃料占比 0.05%。已交付的甲醇动力船以双燃料为主。

根据 DNV 统计,截至 2025 年 2 月,全球现有订单及已运营的甲醇燃料动力船舶共有 390 艘,其中甲醇燃料动力集装箱船舶 228 艘。一艘中欧航线16000TEU 集装箱船年甲醇消耗量约 3.5-4 万吨,若到 2030 年甲醇燃料动力集装箱船舶 228 艘,绿色甲醇年用量将达到 900 万吨以上。根据罗兰贝格管理咨询公司预测,到 2030 年,我国绿色甲醇需求约 1200 万吨,占全球市场近 50%;2040 年前,我国超过 90% 的绿色甲醇需求将由船舶燃料应用驱动;到 2050 年,将进一步增长至约 1.2 亿吨。

03

我国绿色甲醇应用分析

为推动我国航运业加快实现“双碳”战略目标,我国先后印发《船舶大气污染物排放控制区实施方案》《2030 年前碳达峰行动方案》《绿色交通“十四五”发展规划》等文件,加快推动航运业绿色低碳转型,深入贯彻绿色发展理念。

2025年交通运输等十部门联合发布《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》,明确提出到 2035 年“基本建成交通运输绿色燃料供应体系”的目标。

标准方面,中国船级社正式发布《船舶应用甲醇/乙醇燃料指南》;中国船舶燃料公司正式发布船用甲醇燃料、船用甲醇燃料水上加注规程两个团体标准;首艘7800 吨级绿色甲醇加注船获得中国、法国两个船级社原则性认可证书,标志着中国船用绿色甲醇燃料及加注技术链基本建成。

发展绿色甲醇加注的另一个关键要素是港口需要具备甲醇船舶加注作业能力,包括专用设备、储运体系、安全标准等建设。上海港走在国内前列。2023 年 4 月,上港集团与中远海运、法国达飞集团共同签署《绿色甲醇供应合作的备忘录》,明确三方在绿色甲醇生产、运输与加注领域的协作框架,为后续应用奠定基础。同年 11 月,上海市出台《上海港国际航行船舶绿色甲醇燃料加注业务试点方案》,为国内绿色甲醇船用燃料加注试点工作提供规范和依据。在技术标准层面,上海海事局印发《水上甲醇燃料加注作业安全管理办法》,自 2024 年 3 月 1 日起实施,填补国内船用水上甲醇燃料加注作业管理制度空白。与此同时,上海港投资购买二手化学品运输船改造成甲醇加注船“海港致远”号,完善升级基础设施保障甲醇加注试点应用。

2024 年 4 月,“海港致远”轮在洋山港搭靠“阿斯特丽德马士基”集装箱轮,完成国内首单绿色甲醇船对船加注作业。后续,青岛、深圳港、宁波港等均积极推进甲醇船用燃料加注事宜,为甲醇加注业务顺畅落地打通路径。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条