国家能源局136号文的出台,标志着光伏开发领域“资源为王”时代的落幕,一个更公平、更注重技术内涵的新赛道正在铺开。对于以技术创新为立身之本的光伏支架企业,尤其是柔性支架厂商而言,这无疑是一次历史性的机遇。

政策东风:告别“圈地运动”,迎来“技术竞备”时代

多场景应用让柔性支架从“可选项”变为“必选项”

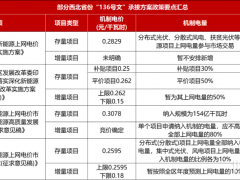

136号文的核心在于“公平”二字。它打破了隐形的地方壁垒,迫使市场参与者必须凭借产品与解决方案的真实价值赢得订单。光伏电站投资商的决策逻辑因此发生根本转变:从“政策温室”转向“谁能在特定土地上以最低度电成本创造最高综合收益”。

这场变革恰好击中了传统光伏支架的痛点,也为柔性支架的飞跃打开了天窗。

当优质平地资源日益稀缺,电站开发者必须将目光投向那些过去被视为“边缘地带”的场地——陡峭山地、起伏丘陵、复杂渔塘、荒芜沙漠等。在这些场景下,柔性支架大跨度、高适应性的优势,从“可选项”变成了“必选项”。

破局三问:柔性支架企业的核心挑战

技术、生态、价值

面对新格局,柔性支架企业必须回答三个核心问题:如何证明自身是“最优经济选择”而非“昂贵替代品”?

如何破除业主以及总包对结构安全性的“信任壁垒”?

如何从单一产品供应商蜕变为“解决方案伙伴”?

这三大问题指向了破局核心:技术深度、生态广度与价值高度。

安泰科答卷:以“技术链”驱动“价值链”

作为国内柔性支架领域的领军企业,深圳安泰科的破局之道提供了一个完美范本。其核心战略是通过深度联动上下游,以“技术链”驱动“价值链”。

技术锚点:从“参数领先”到“场景定义”

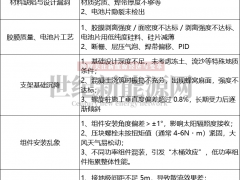

安泰科的技术优势在于对应用场景的深刻理解与精准定义。在沿海、高海拔地区,抗风是首要难题。安泰科依托数字风洞仿真平台和预应力索网结构技术,能够对特定项目进行微观选址级别的风荷载模拟,实现结构方案的定制化设计,用数据证明其在极端天气下的安全保障。

面对成本问题,安泰科引入“全生命周期亩产效益”分析模型。该模型不仅计算支架本身成本,更将因大跨度设计节省的土地租金、平整费用、桩基数量,以及工期缩短收益、运维便利收益等全部量化,实现了价值属性的根本转变。

生态共赢:构建产业链协同网络

安泰科的另一张王牌,是其主动构建产业生态的战略视野。

在上游,与顶尖材料供应商建立联合实验室,研发适用于高腐蚀性环境的新型材料,从源头保障产品25年以上的耐久性。

在下游,主动与电力设计院合作,提供经过验证的设计工具包,将自身解决方案植入设计前端;建立专业安装培训体系,带教施工队伍,确保项目质量。

在风险保障层面,携手世界500强保险公司率先推出“柔性支架产品质量与性能保障险”,将技术可靠性转化为金融级信用背书,彻底打消业主疑虑。

场景赋能:激活“边缘土地”价值

通过上述布局,安泰科在多个高价值场景中展现了强大的破局能力。

在陡峭山地,采用大跨度柔性支架系统,顺应山势布置,减少开挖面积超过50%,既保护原生植被,又大幅降低基础工程成本。

在大型渔光互补项目,提供高净空、强防腐、近似“零挠度”的定制化支架,为渔业作业留出充足空间,实现“渔电双收”的真正共赢。

在“光伏+农业”融合项目,凭借灵活适应性,在农场、大棚、畜牧养殖等复杂场景下的异形土地上实现高效铺设,为农业赋能绿色发电新功能。

在沙戈荒项目,以高净空设计为板下种植耐旱作物、开展生态治理留足空间。以“光伏+治沙+产业”模式,实现荒漠土地从单一发电向“发电、固沙、增收”多维度升级。

破局未来:价值创造者的启示

136号文带来的行业洗牌,是一次价值的重塑。安泰科的实践表明,破局之道在于向内追寻,锤炼核心能力。

对于行业,安泰科证明了柔性支架是在新资源形势下实现光伏电站可持续发展的关键路径;对于客户,安泰科提供的是能够提升资产收益率、降低全生命周期风险的确定性解决方案;对于自身,安泰科成功从产品制造商转型为推动光伏应用边界拓展的“场景价值创造者”。

当政策尘埃落定,最终留在赛场上的,永远是那些能够以技术驱动成本优化、以生态合作创造增量价值的企业。安泰科,正是这样一位领跑者,以其前瞻布局和扎实行动,为整个光伏电站行业的破局与新生贡献着龙头价值。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条