在光伏产业产能调整与技术迭代同频交织的当下,晶硅电池技术路线的竞争与融合正重塑行业格局。近日,沈文忠教授在行业交流中围绕技术路线竞争、质量提升、政策导向等核心议题,全面剖析了光伏产业的现状与未来趋势,为行业发展提供了清晰指引。

技术路线

晶硅融合与减金属化成关键突破方向

当前光伏晶硅技术的差异化竞争聚焦于HJT、BC、TOPcon三类路线。其中TOPcon产能过剩问题突出,现有800-1000GW产能对应仅有400GW左右市场需求,未来两年将成行业分水岭,半数产能面临淘汰风险,技术创新成为企业存活的核心竞争力。

BC技术凭借正面功率优势获得广泛认可,市场增长迅猛,去年出货量25GW,今年预计达 45-50GW,明年大概率会突破100GW,虽短期内规模不及TOPcon,但会保持翻倍增长态势,由于技术门槛高于TOPcon,BC的发展不会复刻TOPcon 的爆发式增长路径。

HJT、BC、TOPcon的融合是行业发展大趋势,通威HTBC、THBC等融合技术已崭露头角,这类技术不仅效率优势显著,更适配减金属化需求。目前TOPcon电池金属化成本占非硅成本的90%,远高于一年前的50%以下,减金属化已成为行业必须攻克的关键课题,预计五年内将实现彻底突破。

对于钙钛矿技术,沈文忠认为单结钙钛矿难以与晶硅竞争,必须走晶硅叠层电池的路线。但钙钛矿稳定性问题堪忧,并且需要攻克热斑效应带来的高温影响,产业化规模五年内难以形成GW级产量,对BC等现有技术无法构成竞争。三端并联结构因能有效分流热斑电流、降低系统温度,被视为叠层电池的优质技术方向。

产业转型

从以量取胜到质效并重

光伏产业已迈入从规模扩张向质量提升的转型阶段,可靠性成为与效率同等重要的核心指标。由于行业内卷降本,部分光伏组件出现质量缺陷,而光伏产品使用寿命长达二十年甚至更久,强化可靠性成为行业可持续发展的关键。未来行业需并行推进三大任务:持续提升效率、广泛应用减金属化技术、进一步加强产品可靠性。

第三方检测显示,当前主流电池热斑效应普遍导致温度达到150度及以上,这一问题在叠层电池中需要得到更高程度的重视,通过结构设计将影响降至最低。

市场与政策

分级标准落地加速落后产能淘汰

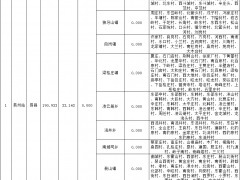

产能调整与市场消纳问题是当前光伏产业面临的主要困境,而政策引导将成为行业健康发展的重要支撑。工信部正在推进光伏组件分级国家标准制定,拟将组件分为一、二、三级,未来业主招标将大概率依据分级结果选型,这一举措将加速落后产能淘汰,倒逼企业进行技术升级。

国家层面针对先进技术的支持政策持续加码,“十五五”规划明确加快新能源等战略性新兴产业发展,绿电直联、零碳园区、氢氨醇项目建设等政策已陆续出台,助力解决市场消纳难题,平稳过渡行业转型冲击。大基地建设等利好因素也将为产业发展提供支撑。

发展展望

技术实力决定行业格局

未来两年是TOPcon企业的关键考验期,企业的技术研发、资本实力与市场能力将决定能否在产能调整格局中跻身50%的存活名单。而BC技术将持续保持高速增长,成为晶硅技术的重要增长极。

“十五五”开局将为光伏产业带来更多政策红利,尽管当前行业面临诸多挑战,但可再生能源发展势头强劲。随着技术融合、减金属化突破、质量标准完善与消纳问题缓解,光伏产业将逐步进入健康可持续的发展轨道,为能源转型提供核心支撑。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条