海上风电制氢是未来绿氢生产的主力军之一。近年来,我国海上风电迅速发展,2021年新增装机容量为1690万千瓦,累计装机容量达到2638万千瓦,接近全球海上风电累计装机容量的一半,位居世界首位。海上风电与制氢相融合,有望成为海上风电产业长期可持续发展的重要模式,具有良好的推广应用前景。

01

海上制氢技术

海上制氢通常利用电解槽通过水电解制氢。水电解制氢主要分为质子交换膜水电解制氢(PEM)、碱性水电解制氢(ALK)、固态氧化物水电解制氢(SOEC)3种技术路线。主流水电解制氢技术对比如表1所示。固态氧化物水电解制氢效率最高,但电极材料稳定性低,且工作温度较高,致使电解槽寿命较短,目前仅处于初期研究阶段。因此,可用于海上的水电解制氢技术主要是质子交换膜水电解制氢(PEM)技术以及碱性水电解制氢(ALK)。

目前主流水电解制氢技术对比

质子交换膜电解制氢具有启动快速、电解槽体积小、电流密度高、输出压力高等特点。目前,国际上PEM水电解制氢已迈入10MW级别示范应用阶段。国内PEM水电解制氢的规模较小,仍处于从研发向工业化迈进的初期阶段,与国外仍存在一定的差距,主要体现在功率等级、寿命、关键原材料自主化和系统成本等方面。预计在未来几年中,PEM水电解制氢技术有望通过降低贵金属含量或开发低成本材料等方法,实现成本效益和广泛应用。

碱性电解水(ALK)制氢因其成本和寿命的优势,是当前最成熟、市场应用最广泛,适用于规模化制取绿氢的制氢技术,但仍存在电流密度低、工作压力较低、电解能耗高等问题。国内外均开展了高效大功率ALK制氢关键技术研究及设备研制工作,我国的碱性电解水(ALK)制氢技术较为成熟,在自主化和先进性上均达到世界一流水平,目前正在积极推进大产气量的制氢设备的研制工作。

海上制氢电解槽设备应满足海洋环境条件下的防腐蚀要求和恶劣工况条件,在一定外界条件下正常制取、储存和输送,如制氢平台的运动、风力发电的不稳定供应、储运的条件等。能够保证极端条件下的关断与保护,如极端天气、意外事故等。虽然传统碱性水电解制氢技术具有设备国产化程度高、技术成熟度高、成本较低等优点,但是面对风电、光伏等发电波动性和随机性较大的电源及深远海域环境恶劣、长期无人值守的特点,PEM水电解制氢技术具有显著的优势。PEM水电解制氢电流密度高(额定工况下2~3A/cm2),灵活,利于快速变载;只需对空气滤网和净水器滤芯、干燥剂等进行定期更换,全年维护时间小于8h,维护费用少,电池堆10年无需大修。这些优点使其更加适合与海上风电耦合组成海上风电制氢系统。

02

海上氢储运技术

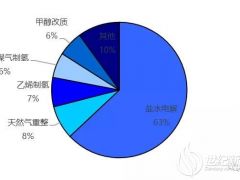

氢气具有重量轻、密度小、可液化、可与金属及有机物发生化合反应等特点,可以通过海底管道或专用船舶等运输载体,以高压气氢、液氢、有机液态氢(LOHC)、固态储氢等多种形态储运。具体氢储运方式需要综合运输距离、地理位置和终端应用等因素来决策。主流的储氢技术主要包括低温液态储氢、高压气态储氢以及金属固态储氢3种。

高压气态储氢因为其设备结构简单、成本低、充放氢速度快、技术相对成熟、压缩氢气能耗低等优点,是现阶段技术最为成熟也是相对经济的储氢方式。高压气态储氢可以采用不同结构类型或材料的高压气瓶作为容器,其主要问题是储存能力有限,且金属气瓶重量大,易产生氢脆现象。因此,采用碳纤维、树脂等非金属材料实现储氢气瓶的高压力和轻量化是目前的研究热点,其关键是要探明气瓶材料的氢及服役环境介质相容性。国内外均已具备成熟的设计制造能力,但尚缺乏高压储氢系统在海上环境的应用和示范。

固态储氢具有安全高效、制储一体、体积密度高、设备轻便等优点。应用研究较多的是合金储氢。综合考虑储氢材料成本、使用可靠性等方面因素,钛铁合金储氢研究最为广泛。但是仍处在起步阶段,成熟度不高,曾用于潜艇等军工领域,商业化应用仍存在高工作温度/压力、脱氢不完全、催化剂价格高等难题。

低温液态重量储氢密度较高,储氢量大,适用于规模化远距离储运场景。国外的氢液化技术发展较早,技术已很成熟,已商业化应用。美国等发达国家氢液化技术较为成熟,正通过对氢液化流程的创新,以及设备工艺及效率的提升等方法来降低能耗。国内氢液化装置的产品质量、制造水平及系统能耗与国外技术相比还存在很大差距,需要突破低温工况材料的选用,氢、氦透平膨胀机研制和正仲氢转化催化剂等技术难题。

3种氢能储存技术对比如表2所示。相比于陆地环境,海洋环境具有空间有限,高温、高湿、高盐、高紫外线等易腐蚀特点,在易腐蚀环境和浮式平台运动工况下储氢系统的安全性和可靠性与海洋环境适用性,还有待进一步验证。

氢能储存技术对比

海上氢能的输送包括海底管道和专用船舶运输两种方式。海底管道输送氢气可借鉴较为成熟的天然气管道技术。但相比天然气管道,氢气管道的技术要求及建造成本更高。主要因为氢脆或氢腐蚀会对管道钢材料产生不利影响,需要增加安全裕度,如利用已有的天然气管道系统输送氢气,还需对天然气掺氢比例进行研究;对于船舶运输氢能,可将制备的氢气以气态或液体存储到氢瓶组中,由运输船海运到码头氢气转运场地,供陆上使用和消纳。

氢气经过低温液化后,其密度为常温、常压下气态氢的845倍,能量密度更高,因此氢气以液体形式大规模运输具有较高的工程应用价值。但由于液氢沸点很低,需要带有绝热系统的特殊容器,对液态氢的储存罐组要求较高。远距离大规模海上输氢能力成为海上制氢发展的重要制约因素。可借鉴现有LNG大型运输船薄膜型、B型舱及C型舱分类,开展适用于大型液氢运输船的舱型或罐型技术路线分析,研究大型液氢围护系统舱型及结构形式设计方案,综合考虑结构形式及绝热系统之间的相互影响,研制专门的大型氢能运输船舶。

03

海上制储氢装备

海上制储氢装备是指承载海上制氢设备、储氢设备以及海上风机(如有时)的海上结构物,用于抵抗风、浪、流等外部恶劣海洋环境条件和生产功能载荷,为人员和设备提供保护。海上制氢装备可以分为固定式结构和漂浮式结构。固定式海上制氢装备主要指利用桩或其他形式将结构生根于海床,从而将载荷传递至海床,可分为单桩式基础、导管架式基础、负压筒式基础、重力式基础以及高桩承台等结构型式;漂浮式海上制氢装备主要指结构漂浮于海面,利用系泊系统进行位置固定并抵抗外部载荷,可分为半潜式基础、驳船式基础、立柱式基础及张力腿式基础等结构型式。未来可能的主要海上制氢装备结构型式如图1所示。

海上制氢装备结构型式

海上制储氢装备集可再生能源、氢气制取、氢能存储等功能于一体,对设计提出了很大的挑战。海上制氢装备结构设计需综合考虑作业水深,所遭受的环境载荷,极端条件下的结构抗力,如台风、地震、海冰等条件下的结构响应;作业状态下功能载荷的影响,还需计及与环境载荷的耦合效应,如风机载荷气动与波浪载荷水动的耦合作用,漂浮式基础还需考虑锚泊的恢复效应等;氢气作为可燃可爆气体,需考虑设备的总体布置和防火防爆设计,液体氢应注意低温对材料、安全的不利影响,必要时进行失效模式与后果风险分析等;综合评估制储氢装备与制储氢设备的相互影响,如漂浮式基础的运动响应对风机、制氢设备、动态电缆等的影响,必要时应提出对漂浮式基础的运动限制。功能设备产生的载荷对制氢装备结构强度也会产生一定影响,条件允许时应进行结构的一体化耦合分析设计。

总体上讲,上述海上制储氢装备的结构型式在传统海洋油气行业的应用较为成熟,但在海上制氢领域才逐步开展应用,需要考虑特殊的载荷效应和不同的应用场景。但成熟技术的移植可为海上制氢装备设计提供很好的借鉴和思路。

选择何种型式的基础结构主要取决于离岸距离、水深、海底条件、海况条件以及成本等多方面因素。海上制储氢装备主要结构形式对比如表3所示。在40m以下水深海域,装备采用固定式单桩基础结构最为经济,国内外约有80%以上的海上风电机组采用此类结构;水深超过60m时,固定式基础结构所受波浪载荷巨大,且最低固有频率接近主波浪频率,很难满足设计要求,经济性比较差,因此大水深海域宜采用漂浮式基础结构。具不完全统计,随着作业位置水深的不断增加,建设成本占投资总成本的比例也大幅增加,因此,海上制氢装备的合理选型与优化设计不可忽视。

海上制储氢装备型式性能对比

04

海上制储氢方案

海上风电制氢系统主要由海上风电系统、水电解制氢系统、储氢系统、氢运输系统组成。根据各系统所处的位置不同,大致可分为3种解决方案:一是海上风电陆上制氢方案,如图2所示;二是海上集中式水电解制氢方案,如图3所示;三是海上分布式水电解制氢方案,如图4所示。

陆上水电解制氢方案

海上集中式水电解制氢方案

海上风电陆上制氢方案中,电力在海上经升压站、海底电缆等设施输送至陆上制氢。其优点是制氢系统安装与维护方便,空间限制较小,环境相对温和,制氢系统可以作为电网调峰的有效手段。但随着离岸距离的增加,海底电缆及海上升压站或换流站的成本不断增加,加之电力传输过程中存在的损耗,经济性逐渐变差。

海上集中式水电解制氢方案中,电力通过海缆汇集到海上制储氢装备上,集中制氢并适当存储,再利用船舶或海底管道运输到岸上。其优点是不受水深限制,不用建设海上升压站;也可借助已有海上油气平台或油气管道,将油气平台改造为制氢平台,有效降低项目投资。该方案可实现深远海大规模风电制氢,是未来海上制氢产业链发展的重要方向。

海上分布式水电解制氢方案中,在每台风电机组平台上集成安装模块化的制氢设备,直接制取氢气,并通过输气管道传输至岸上。该方案的优点是不需要建设单独的海上制氢装备,节省了集中制氢平台成本。但需要依赖丰富的海底输气管道完成输氢,且风机平台空间狭小,制氢设备运行受到上部风机影响较为明显。因此,制氢设备的模块化集成技术以及风电制氢一体化耦合分析技术还有待进一步验证和优化。

05

前景展望

我国海上风电总规划为166.386GW,因此,在我国进行海上风电制氢将有非常广阔的电力来源;同时,利用海上风电制备氢气,并通过各类储运技术送到氢能源市场,开发跨越电力输送的渠道,为海上风电和氢能发展提供了可行的思路,有利于国家能源安全。

现急需建设一批示范工程,完成大规模商业化、市场化和产业化推广应用,这不仅能够解决我国能源系统的矛盾和难题,还会创造出若干个新兴产业,为实现我国经济转型升级和快速发展提供新的思路,也有利于推进经济体制深化改革,成为我国全面深化改革的重要抓手。

在国家规划和业界技术进步的助推下,海上风电和氢能的发展道路会越来越宽广。

06

结语

海上风电制氢不仅为海上风电发展带来了巨大的发展空间,而且为电解水制氢提供了绿色能源,形成了零碳排放制氢技术路线,二者的结合可有力促进实现碳达峰、碳中和目标。海上氢气输送和应用的创新方案为海上风电制氢的发展开拓了思路,用规模化应用倒逼成本下降。国家的有力支持和政策导向为海上风电制氢发展提供了政策保障。

海上风电制氢将会带来显著的经济效益和社会效益,具有重要的理论研究价值和工程应用意义。未来,随着海上风电装机规模的不断扩大以及电解水制氢技术的突破和成本的大幅下降,风电制氢有望实现大规模商业化。因此,海上风电制氢具有广阔的发展前景。从技术角度看,风电的随机性、不稳定性、波动性较大,而水电解制氢设备对电能质量的稳定性要求较高,频繁的电力波动会对设备的运行寿命及氢气的纯度造成影响。因此,需要进一步研究和探讨如何进行有效的电能匹配以及如何提高制氢设备的可利用率。此外,氢气的储存和运输成本较高、氢气储运的安全性等都是制约氢能行业发展的瓶颈,储运技术需进一步深入研究。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条